Titelbild: “Die Deportation” von Stefan Jäger

Beachte Gedenkveranstaltungen 2025 (80 Jahre sind es seit der Deportation in die UdSSR) in München, Waldkraiburg, Karlsruhe, Spaichingen, Ulm, Augsburg und Temeswar

(s. unten)

Die traurigste Geschichte unseres Dorfes

Mitte Januar des Jahres 1945 – an vielen Fronten Europas wurde noch immer Blut vergossen – begann in Osteuropa bereits die Verschleppung deutscher Männer und Frauen aus dem Banat in die Sowjetunion und somit auch aus unserem Dorf. Die Deportation war die Folge des grauenhaften Zweiten Weltkrieges, der von 1939 bis 1945 schändlich wütete. Die Verschleppung, dieses traurige Kapitel unserer Geschichte endete im Herbst 1949. Ein Leiden, das nie in Vergessenheit geraten darf.

“Im Krieg gibt es den einen der verliert und den anderen der nicht gewinnt” (Autor unbekannt)

Der Weg in die Ungewissheit

Am 14. Jänner 1945, Sonntagmorgen um 6 Uhr wurde das Dorf umstellt. Mädchen und Frauen von 17 bis 31 Jahren sowie Jungs und Männer von 16 bis 45 Jahren wurden von bewaffneten russischen Soldaten und von Rumänen, die eine vormilitärische Ausbildung absolvierten, ausgehoben und zur Sammelstelle, die sich in der Schule befand, mitgenommen. Sanktandreser, die versuchten, diesem Martyrium zu entfliehen, also die sich versteckten, zwang man mit Geiselnahmen von Eltern und Verwandten in die Knie. Ohne Rücksicht von weinend begleiteten Kindern zwang man über 320 Sanktandreser, davon 199 Frauen und 129 Männer in die benachbarte Großgemeinde Jahrmarkt. Punkt 12 Uhr brachen die geordneten Sanktandreser in einer Marschkolonne aufgestellt, streng bewacht, begleitet durch ein gefühlvolles Glockengeläut der Dorfkirche, auf.

Glockengeläut der Sanktandreser Kirche

14. Jänner 1945 in der Ortsmitte von Sanktandres – s. Bild von der Sanktandreserin Juliana Rausch (*1919 †2011)

In der Gemeinde Jahrmarkt hausten diese Menschen unter strenger Beaufsichtigung bis zum 18. Januar in freigemachten Räumlichkeiten. An jenem Nachmittag brachte man die Banater Schwaben mit Lastwägen zum Temeswarer Fabrikstädter Bahnhof. Je 40-60 Personen wurden dann wie Schlachtvieh in je einen Viehwaggon gepfercht.

Das monotone Rattern bei Tag und Nacht des endlos langen Zuges, der bei den Betroffenen hilfesuchend kein Ziel fand, plagte und entkräftete die Menschen, da teilweise die Ruhr um sich griff. Die Ernährung war schlecht, die eisige Kälte war sehr kräfteraubend und das Wasser war knapp. Die Insassen dieser Viehwaggons versuchten durch die kleinen Öffnungen, die mit Gittern versehen waren, Schnee in den Innenraum zu ziehen, um ihren Durst zu löschen. Waschmöglichkeiten gab es seit einem Monat nicht. Läuse traten zum Vorschein. Die Lage wurde immer unerträglicher. Die ersten Deportierten zahlten mit ihrem Leben.

Die Odyssee ins Arbeitslager 1902 Orsk-Ural (90 Personen) nahm im März endlich ein Ende.

So erging es auch den anderen Sanktandresern, die den Arbeitslagern 1028 Rudnik/Stalino und Krasnoarmejsk (126 Personen), 1029 Gorlowka im Donezbecken (16 Personen), 1001 Makejawka, Nowomoskowsk (87 Personen) und Tscheljabinsk (5 Personen) zugewiesen wurden.

Die Verschleppten der damaligen Zeit sind im verschlüsselten Bereich unserer Homepage unter Listen der Deportierten aufgelistet.

Die Ankunft in den Gulags

Nach einer langen Irrsinnsfahrt in einer unerträglichen Kälte bis zu -30° C kamen die ungewaschenen, ungepflegten, hungernden und todmüden Verschleppten voller Läuse endlich in den russischen Gulags an. Die Arbeitslager waren umzingelt mit Stacheldraht und mit Wachtürmen für die „Wachtiors“. Jedes Lager beherbergte herabgekommene Schlafbaracken, einen Waschraum und eine Entlausungskammer, einen Appellplatz, eine Küche spärlich versorgt mit Lebensmittel zum Überleben und einen dazugehörenden sogenannten Speiseraum, ärmlich versorgte Krankenstuben ohne Verbandzeug und ohne Medikamente sowie auch eine unübersehbare Leichenstation, die aus einer ausgehobenen Grube mit abgedeckten Holzbrettern erbaut war. Auch die Latrinen bestanden aus einer Grube, die gedeckt und in der Mitte mit einer Bretterwand versehen war. Die Notdurft konnte man von beiden Seiten verrichten, indem man sich auf die Bretter, die über die Grube gelegt waren, stellte.

Der Hass der sowjetischen Bevölkerung auf die angeblichen Invasoren wie die Banater Schwaben war immens. Bei der erschöpften Ankunft im Jahre 1945 der Rumäniendeutschen im fernen Russland stand damals vielerorts die russische Zivilbevölkerung Spalier und bespuckte und bewarf mit Steinen jene verhassten Menschen aus dem Banat und Siebenbürgen.

Die Deportierten mussten einer beschämenden und gedemütigten „Fleischbeschauung“ über sich ergehen lassen.

Beim Appell wiesen die sowjetischen Behörden sofort jedem einen Arbeitsplatz zu. Mit Nachdruck bekräftigten die Sieger des Kalten Krieges, dass nun das „Schmarotzerdasein“ beendet sei, die Betroffenen für eine „Wiedergutmachung“ bzw. für einen Wiederaufbau des glorreich kommunistischen Staates da sind und sie ab nun die vorgeschriebenen Arbeitsnormen zu erfüllen hätten.

Die Nobelpreisträgerin 2009 für Literatur Herta Müller, die aus der banatschwäbischen Ortschaft Nitzkydorf stammt, die in ihrem preisgekrönten Roman „Atemschaukel“ das Schicksal eines jungen Mannes aus Rumänien im russischen Arbeitslager erzählt, schreibt: „Den Inhalt der Kommandos verstanden wir sowieso nicht, aber die Verachtung.“

Befolgung von Arbeitsnormen unter Hungerengels Herrschaft

Die meisten der Lagerinsassen kamen zur Schwerarbeit. Je nach Lager und Gebiet schufteten die Leidtragenden unter der Erde in den Kohlengruben, auf den Kolchosen, in den mit roter Staubschicht behafteten Nickelfabriken, in Gießereien, bei den Kalköfen, in den Steinbrüchen, beim Ausladen von Waggons, auf dem Bau usw.

Viele Sanktandreser malochten in den Kohlengruben, wobei sie sich bis dann nie vorstellen konnten, jemals in einem Bergwerk zu arbeiten. Die Leute wussten bis dahin nicht einmal, wie eine Kohlenförderanlage aussieht, geschweige wie eine Bergmannsarbeit vonstattengeht. Eine Unterweisung über Arbeitsschutz gab es nicht. Jeder, der für die Grube eingeteilt war, erhielt Arbeitskleidung, ein Paar Galoschen, eine Petroleumlampe und einen Pickel zum Kohlenhauen. Schwerstarbeit von zwölf Stunden am Tag mussten die Gefangenen leisten, war doch die miserable Verpflegung, die andauernde Unterernährung, die ausgeübten Schikanen von kommunistischen Arbeitsmethoden, die ungewisse Zukunft nicht mehr wegzudenken. Das Elend war unvorstellbar groß.

Zumeist gab es dreimal am Tag Kraut- oder Gurkensuppe. Das wichtigste Lebensmittel war jedoch das Stückchen Gerstenbrot voller Spreu, später das Schwarzbrot, das den Menschen am Abend für den nächsten Tag zugeteilt wurde. Der beklagenswerte Hunger ließ die zugeteilte Ration an Brot oftmals in der Nacht schon abhandenkommen, denn Hunger tut schrecklich weh. „Krümel sind auch Brot“, heißt es in einem Sprichwort, aber diese hatte man am frühen Morgen auch schon verzehrt.

In dem Roman „Atemschaukel“ beschreibt Herta Müller diesen Vorgang folgendermaßen: „Immer ist der Hunger da. Weil er da ist, kommt er, wann er will und wie er will. Das kausale Prinzip ist das Machwerk des Hungerengels. Und weiter: „ (…) in die Falle der Nacht mit dem gesparten Brot unterm Kopf. Die schlimmste Falle des Hungerengels ist die Falle der Standhaftigkeit: Hunger haben und Brot haben, es aber nicht essen. Härter sein gegen sich selbst als tiefgefrorene Erde. Der Hungerengel sagt jeden Morgen: Denk an den Abend.“ Welch ein Daseinsgefühl!

Wenn das Heimweh nicht wär

Als am Ostermontag 1945 die Internierten von Nowomoskowsk an ihre Arbeitsstelle zu dem Walzwerk gebracht wurden, begegneten sie einer Prozession, die zum Friedhof ging und eine „Pomana“ (zyklisch wiederkehrendes Essen zu Ehren des Verstorbenen) veranstalteten. Die Frauen des feierlichen Umzuges trugen Tellern mit Kuchen und Eiern, in Tüchern gebunden, wie es die griechisch-orthodoxen Gläubigen tun; das heißt, wie es auch die Rumänen in Sanktandres gehandhabt haben. Man erinnerte sich noch ausdrucksvoller an die Heimat, ans Banat, an Sanktandres. Eine Sanktandreserin richtete einen Brief an ihre Lieben daheim, schilderte ihr erdrückendes Heimweh und beklagte zum Schluss: „Die Sehnsucht plagt mich, es ist fast zum Vergehen.“

Die deportierte Sanktandreserin Juliana Rausch, bedrückt durch die Zerrissenheit ihrer Familie, die drei Kinder zurücklassen musste, beobachtete im Lagerpark einen zwitscherten Vogel, ließ sich von dem Vöglein inspirieren und schrieb folgendes Gedichtlein:

Lieber Vogel komm geflogen,

mich zu trösten durch dein Lied,

singe mir ein Liedchen heiter,

weil es mich nach meiner Heimat zieht.

Fliege in meine Banater Heimat,

grüße meine lieben Kinderlein,

grüße meine alten Eltern,

die in Sorgen um mich sein.

Lieber Vogel fliege weiter

zu meinem Ehemann ins deutsche Land.

Sage ein Gruß von seiner Liebsten,

aus Makejewka aus Russland.

Sterben und Überleben im Lager

Als ein verwundeter Lagerinsasse nicht arbeiten konnte, verpflichtete man ihn als Totengräber des Lagers zu agieren. Die Mitinsassen des Lagers starben massenweise. Mit einem Fuhrwerk brachte man die Toten an die Grube, zur sogenannten Leichenstation. Das Loch war bedeckt mit getrocknetem Schilf. Dort wurden die Leichen nachts hineingeworfen. In den frühen Morgenstunden fuhren der beauftragte Totengräber und sein Helfer mit einem Wagen zur Stelle der Verstorbenen. Da gab es einen abseitsgelegen Friedhof und da sollten die Toten begraben werden. Es war Winter. Eisige Kälte. Die Erde war zugefroren und die Männer hatten nicht die Kraft eine entsprechende Grube auszuheben. Man schaufelte einfach den leichten Schnee über die Leichen. Ein Mischlingshund näherte sich dem Geschehen. Menschen und Hund hungerten gleichermaßen. Und… die hungernden Inhaftierten im erbärmlichen Lager konnten nachher für kurze Zeit ihren großen Hunger etwas stillen. Eine Tatsache, von einem Andreser so geschildert. Er fügte hinzu: „Wer nie Hunger gelitten hat, weiß nicht, was Hungern heißt. Es war entsetzlich.“

Chaos und Humanität in den russischen Krankenhäusern

Als ein Sanktandreser in der Grube die schwer beladenen Loren mit Kohlen schieben musste, kam es zu einem Unfall. Man brachte ihn ins Krasnodarer Krankenhaus. Das Spital war überfüllt. Nach einer OP entzündete sich seine Hand und seinen Arm. Er war in Lebensgefahr. Ein Mädchen aus Bessarabien, eine Bulgarin, die die rumänische und russische Sprache gut beherrschte, legte beim diensthabenden Arzt ein gutes Wort für ihn ein. Er wurde wieder in den Operationssaal gebracht, Hand und Arm aufgeschnitten und der Eiter entfernt. Dieses nette Mädchen brachte ihm jeden Abend in einer Konservenbüchse Kamillentee ans Bett und wusch die entzündete Wunde.

Trotz grausamen Schicksals kam manchmal das Menschliche zum Vorschein.

Als Feindschaft sich zu einer Freundschaft entwickelte

Es zeigten sich immer wieder humanistische Züge in so einer schweren Zeit. Jenes russische einfache Zivilvolk – wir erinnern uns an die Ankunft der Deportierten und an das Spalierstehen – das fünf Jahre mit diesen geschundenen Menschen aus dem Banat unterm Tageslicht gemeinsam schufteten fühlten nach kurzer Zeit eine beachtende Menschlichkeit zu den Deportierten.

Voller Hochachtung erzählte ein Sanktandreser Deportierter von einem wunderbaren Kirgisen, der ihm in diesen schweren Zeiten gerne den ersehnten Schoppen mit der knapp vorhandenen Ziegenmilch reichte und ihn auch an der engen Schnaupe bereitwillig zutschen ließ. Die von der damaligen gehässigen Menschheit hochgeschaukelten Feinde entwickelten sich in Wirklichkeit oftmals zu Freunden.

So ähnlich erging es auch anderen Verschleppten. Fast alle Heimgekehrte zeigten niemals Rache dem Volke gegenüber, mit dem sie fünf elende Jahre gemeinsam verbrachten. Es bewahrheitet sich: „Das wichtigste ist zu lernen, wie man andere Völker versteht. Und zwar nicht nur deren Musik, sondern auch ihre Philosophie, ihre Haltung, ihr Verhalten. Nur dann können sich die Nationen untereinander verstehen.“ Eine Aussage von dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (1974-1982) zum Thema Völkerverständigung.

„Schwowe uner sich“

Wie oft verwenden wir diese Satzreihe und denken an gemeinsame scherzhafte Zeiten der Banater Schwaben untereinander. Aber auch in schweren Zeiten standen sich die „Schwoweleit“ oftmals hilfsbereit zur Seite. Im Jahr 1947 verlegte man drei Lugoscher Landsleute ins Lager 1029-Orsk-Ural, nachdem sie versuchten, aus einem anderen Lager zu türmen. Als sie aus dem Karzer entlassen wurden, wurde einer der Dreien als Heizer für die Küche des Lagers zugewiesen. Der wiederum machte Gebrauch von seinem Glück und unterstützte seine kranken Landsleute, wo er nur konnte. Denn wie heißt es so schön: „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“.

In den letzten zwei Jahren der Deportationszeit entfaltete sich ein halbwegs normales Leben in der bis dahin grausamen Gefangenschaft. Durch die stabile Gemeinschaft sowie durch die gegenseitige aufgebaute Hilfsbereitschaft der Deutschen von Rumänien und durch winzige Lockerungsmaßnahmen der sowjetischen Behörden schuf man Freiräume und es kamen etliche verbesserte Lebensqualitäten zum Vorschein, die aber längst einem zivilisierten Leben nicht entsprachen. Immerhin, der schwer erwirtschaftete, verdiente Rubel konnte man bewusst für Nahrung und etwas Kleidung einsetzen. Die Gedanken der geschundenen und freiheitsberaubten Menschen steuerten auf menschliche Züge und Erlebnisse hin. Die kirchlichen Feiertage traten plötzlich ins Blickfeld mit einem Schimmer von Hoffnung für eine baldige Rückkehr in die Heimat. Zensierte Kulturveranstaltungen reihten sich ins Lagerleben. Menschliche Beziehungen bauten sich auf. Zwei Andreser wagten in dieser Zeit (29. November 1948) sich sogar das Jawort zu geben.

Fotos von Andreser Landsleute, die der Web-Redaktion zugeschickt wurden (s.u.):

Von oben nach unten und von links nach rechts:

I. Reihe: W. Noll, W. Schmidt, F. Rausch, G. Schwarz, Wendl, Richard, H. Klein. II. Reihe: M. Moos, T. Rausch, A. Pless, B. Klein, A. Bongart. III. Reihe: A. Bertram, J. Pitzer, A. Arenz, J. Dietz, E. Stemper, M. Lenhard. IV. Reihe: E. Gehler, E. Zornek, A. Billinger, M. Rausch.

Katharina Jäger *Noll, Franz Noll, Helene Liess *Noll

————————————————————-

Das Lied “Tief in Russland” ist während der Deportation unserer Banater Landsleute im Lager von Stalino entstanden (s. Liedtext auf unserer Website).

Sitzend: Katharina Jäger, Elisabeth Moos, Agnes Weber, Anna Kirsch.

——————————————————————-

Der schönste Tag während der Deportationszeit

Im Oktober/November 1949, nach fast fünfjähriger Zwangsarbeit im fernen proletarischen Reich Russland, munkelte man von einer eventuellen Heimkehr. Und tatsächlich war plötzlich der sehnsüchtige Tag für die Heimfahrt angekommen. Es war die schönste Nachricht seit einem halben Jahrzehnt. Die Leute brachte man in ein Sammellager. Als Transportmittel wurden den Lagerinsassen wieder die Viehwaggons zugeteilt, aber diesmal von außen nicht verriegelt. Der Zug fuhr bis nach Marmarosch Siget, wo man die Entlassungsscheine den Heimkehrern überreichte. Diese Stadt, ist ein Ort in der Maramuresch in Rumänien an der Grenze zur Ukraine und liegt im Theiß-Tal. Ungarisch heißt Sziget „Insel“. Für die Freigelassenen war es die Insel zur Freiheit.

Als die mit rauschendem Geräusch nähernde Lok mit ihren knatternden Waggons den Sanktandreser Bahnhof erreichte, die Heimkehrer auf die Seite eines eventuell vermeintlichen Sonnenaufgangs blickten – zum Osten der ebenen Landschaft – nahmen sie den Kirchturm ihres Heimatortes wahr. Tränen standen in ihren Augen wohl nicht zu erahnen, wie es den einst zurückgelassenen Kindern oder den alten Eltern ergehe.

Fazit dieser grausamen Deportationszeit

Im fernen Russland, weit weg von zu Hause, verstarben unter diesen schweren Lebensbedingungen 32 Sanktandreser. 2 Landsleute haben die Rückfahrt nach Sanktandres nicht überlebt und 4 Heimkehrer sind kurz danach verstorben. 1 Verschleppter ist in dem riesigen Land verschollen.

Etwa 33.000 Banater Schwaben wurden in die Sowjetunion deportiert. 15 Prozent, zirka 5000 Menschen, überlebten diese schreckliche Epoche nicht.

Eine Verschleppung in den Baragan blieb der Andreser Bevölkerung verschont.

Die erste öffentliche Aufarbeitung mit diesem Thema fand im Banat nach der politischen Wende 1989 statt. Bis dahin berichtete kein Rundfunk, kein Fernsehen, keine Zeitung darüber.

Durch das Dekret 118/1990 werden die Deutschen aus Rumänien, die Opfer der Zwangsdeportation in die Sowjetunion und der Zwangsumsiedlung in den Baragan oder anderer politischer Verfolgung entschädigt (Wiedergutmachung). Durch das Gesetz 211/2013 entschädigt man dann auch Betroffene außerhalb Rumäniens. Durch die Gesetze 130/2020 und 232/2020 weitete man die Entschädigungszahlungen nun auch für die Kinder der verstorbenen Opfer aus.

————————————————

(s. Festakt zur Würdigung der Russlanddeportation – eine Sendung von Radio Temeswar und dem rumänischen Fernsehen – TVR-Akzente)

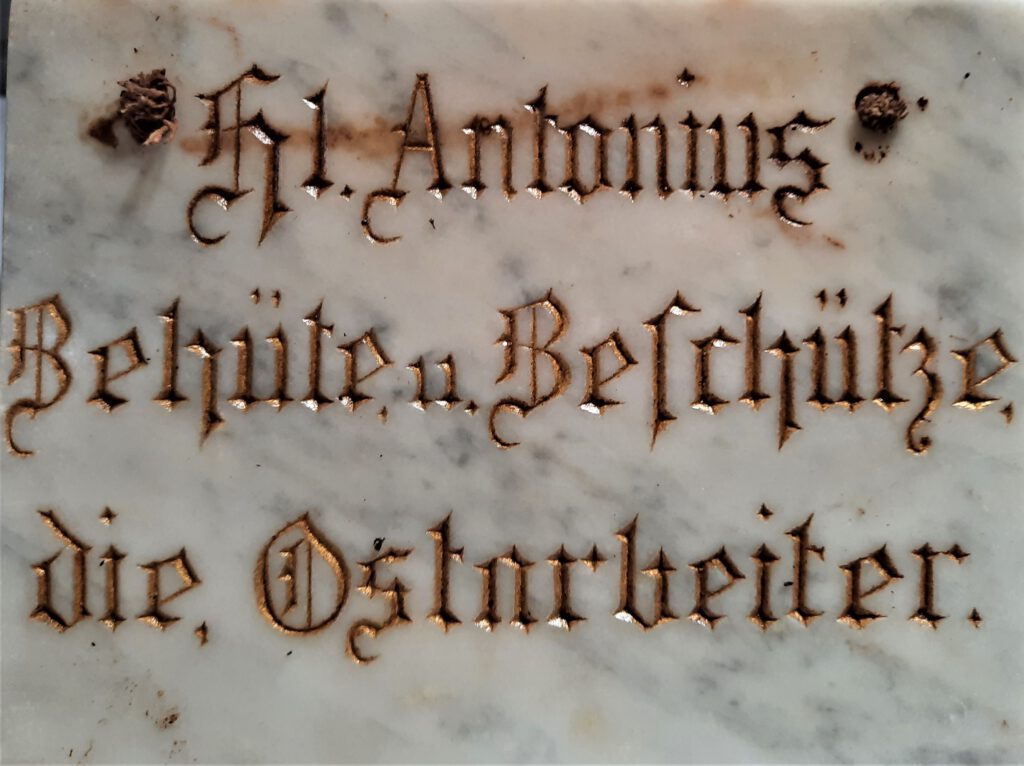

In der Sanktandreser Kirche sind die Gefallenen des II. Weltkrieges und die Deportierten, die in Russland zu Tode kamen, aufgelistet.

(s. auch Folgen der Nachkriegszeiten im Bereich Ortsgeschichte)

—————————————————

Kaum zu fassen, tiefgehende Auseinandersetzungen mit dem Schicksal der Deportierten fanden in Deutschland erst nach 50 Jahren nach dem Beginn der bestialischen Tat statt. Die Landsmannschaften der Deutschen aus Südosteuropa drückte gezielt durch die Veröffentlichung verschiedener Publikationen und durch das Errichten von Gedenkstätten in einigen Ortschaften Deutschlands, unterstützt vom Haus des Deutschen Ostens, dieses Thema ins Rampenlicht.

Erst nachdem die Banater Autorin Herta Müller den Nobelpreis für Literatur (2009) mit ihrem Roman „Atemschaukel“ erhalten hatte, rückte das Leid der Deportierten in die große Öffentlichkeit.

Im Jahr 2019 hat die Landsmannschaft der Banater Schwaben ein Projekt auf den Weg gebracht, das anhand eines Leitfragebogens die historische Erinnerungskultur der Betroffenen aufgreift und aber auch über die Folgen der Deportierten sowie deren Kinder berichtet. Dem Aufruf folgten mehr als 110 Kinder ehemaliger deportierter Zwangsarbeiter.

Die Deportation, meist von unschuldigen Menschen getragen von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges so gewollt und befürwortet, hinterließ deutliche unmenschliche Spuren in der banat-schwäbischen Geschichte. Man brachte sodann den Band „Die Verschleppung der Deutschen aus dem Banat in die Sowjetunion aus der Sicht ihrer Kinder“ heraus. Es ist ein Buch, das viel bis dahin Verborgenes der Betroffenen ans Tageslicht bringt; es schürt keinen Hass und weist in vielen Hinsichten auf Wiedergutmachung und Versöhnung hin… und mahnt:

Nie wieder Krieg!

Denn: “Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge” – Willy Brandt, ehemaliger Regierungschef Deutschlands (1969-1974) und Friedensnobelpreisträger (1971)

Gedenkveranstaltungen 2025 zur Russlanddeportation

Der Landesverband Bayern und der Kreisverband München der Landsmannschaft der Banater Schwaben laden am Sonntag, dem 12. Januar 2025, um 14 Uhr zur Gedenkveranstaltung “80 Jahre seit der Deportation der Banater Schwaben in die ehemalige Sowjetunion” im Friedhof St. Martin in München-Untermenzing (Eversbusch-Straße 9a, München) ein.

Treffpunkt ist an der Gedenktafel der Banater Schwaben. Nach der Begrüßung durch Bernhard Fackelmann, den Vorsitzenden des Kreisverbandes München, und den Grußworten von Harald Schlapansky, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern der Landsmannschaft der Banater Schwaben, wird mit einer Kranzniederlegung der Opfer von Krieg und Deportation gedacht. Die Original Banater Dorfmusikanten werden die Veranstaltung musikalisch abrunden.

Anlässlich des 80. Jahrestages seit der Verschleppung von etwa 70.000 Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen in die ehemalige Sowjetunion veranstaltet der Kreisverband Tuttlingen-Rottweil-Schwarzwald-Baar ebenfalls am 12. Januar 2025, um 14:30 Uhr, im Spaichinger Vereinsraum (Hintere Schulgasse 5) eine Gedenkfeier.

Am Sonntag, 12. Januar 2025, erinnert der Kreisverband Waldkraiburg gemeinsam mit ehemaligen Deportierten und deren Kindern, Vertretern der Kirche, der Stadt, der Politik an den 80. Jahrestag der Deportation der Banater Schwaben zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion.

Der Kreisverband Karlsruhe organisiert am 18. Januar in Karlsruhe eine Gedenkfeier anlässlich des 80. Jahrestages der Verschleppung der Banater Schwaben in die Sowjetunion. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit einem Totengedenken und Kranzniederlegung am Billeder Denkmal auf dem Hauptfriedhof. Die Gedenkfeier (15 Uhr) wird mit Vorlesungen von Erlebnisberichten ehemaliger Deportierter im Gemeindezentrum St. Hedwig fortgesetzt.

Am Sonntag, dem 19. Januar 2025, veranstaltet der Kreisverband Augsburg eine Gedenkfeier an die Deportation unserer Landsleute zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion vor genau 80 Jahren. Nach dem Gottesdienst findet am Banater Gedenkstein bei der Kirche die Kranzniederlegung statt. Umrahmt wird der Festakt vom Chor der Banater Schwaben Augsburg und von der Musikkapelle Banater Schwaben des Kreisverbandes Augsburg. Höhepunkt ist eine Bild- und Dokumentenpräsentation von Luzian Geier (Heimatforscher) zur Deportation im Pfarrsaal.

Am 18. Januar findet in Ulm eine Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Russlanddeportation gemeinsam mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen und den Kulturreferaten statt.

(Info: Bundesvorstand der Banater Schwaben)

Angesagt ist eine Gedenkveranstaltung “80 Jahre seit der Deportation” in Temeswar (Banat) am 26. Januar und zwar im Dom “St. Georg” und anschließend am Denkmal in der Lazăr-Straße mit einer Kranzniederlegung und einer Begegnung im AMG-Haus.

***

Quelle:

Berichte von Zeitzeugen, Ausschnitte aus dem Roman „Atemschaukel“, ausgewählte Zusammenfassung vom „Sanktandreser Heimatblatt 1995“ und von „Der weite Weg ins Ungewisse“ von L. Betea, C. Diac, F-R. Mihai und I. Tiu

Daten von “Onlineprojekt Gefallenendenkmäler – von Ahnenforschern für Ahnenforscher“

An der Orgel: Katharina Ludwig (Freiburg im Breisgau)

Bilder: Juliana Rausch (Sanktandres), Franz Ferch (Perjamosch), Stefan Jäger (Hatzfeld);

Fotos: Frau Rodica Gürtler (Kowatschi), Familie Stemper (Marktl) und Familie Liess (Traunreut)