Freitag, den 09. Mai 2025

Jahrzehntelange Patenschaften gefeiert

Sindelfingen. Frühlingsduft liegt in der Luft. Menschen bewegen sich in Richtung Goldberg. Am Fuße dieser Sindelfinger Anhöhe strahlt ein neu restauriertes Gebäude: das Haus der Donauschwaben. Die gehissten Flaggen vor dem Haus deuten auf ein besonderes Ereignis hin. Ein Festakt zu Ehren der 70-jährigen Patenschaft der Volksgruppe der Donauschwaben mit dem Land Baden-Württemberg und einer 60-jährigen Patenschaft mit der Stadt Sindelfingen kam zur Austragung.

Vertreter dieser Volksgruppe und viele Gäste wurden von dem Vorsitzenden des Hauses der Donauschwaben, Raimund Haser (MdL), begrüßt. Seitens der Banater Schwaben waren Peter-Dietmar Leber (Bundesvorsitzender der Banater Schwaben) mit Gattin, Christine Neu (stellvertretende Bundesvorsitzende der Banater Landsmannschaft) sowie Richard Jäger (Landesvorsitzender der Banater Schwaben von Baden-Württemberg) zugegen. Weitere Banater Schwaben folgten der Einladung zu diesem einmaligen Festakt.

Raimund Haser stellte das neu restaurierte Haus vor und lobte die Bereitschaft zur Sanierung dieses Hauses seitens der Stadt Sindelfingen und des Landes Baden-Württemberg. Er bedankte sich bei Stadt und Land für die bereitwillige Unterstützung. Der finanzielle Beitrag beläuft sich auf mehr als 2 Millionen Euro. Der Oberbürgermeister der Stadt sowie auch Gemeinderatsmitglieder aus verschiedenen Fraktionen der Stadt nahmen diese Danksagungen entgegen, obwohl einige Fraktionen damals bedauerlicherweise dagegenstimmten. Heute ist man stolz auf diese Errungenschaft und hofft auf ein intensives Beleben dieses gut ausgestatteten Hauses.

Dr. Bernd Vöhringer, der Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen, schilderte in seiner Rede die Zeit von der Gründung des Hauses bis zur Gegenwart.

Das Donauschwabenhaus in Sindelfingen ist entstanden mit Hilfe der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Sindelfingen und der Donauschwaben. Die Grundsteinlegung fand am 26. April 1969 statt, die Einweihung am 6. November 1970.

Innenminister von Baden-Württemberg Thomas Strobl hob die gute Beziehung des Landes zu dieser Volksgruppe hervor und beschrieb, wie es sich von einer Patenschaft zu einer engen Partnerschaft entwickelte.

Das Land Baden-Württemberg bekundete seine Förderung und Verbundenheit zu den fleißigen, sparsamen und integrationswilligen Donauschwaben mit der Übernahme der Patenschaft beim großen Heimattreffen am 11. September im Jahre 1954 in Esslingen am Neckar.

Der Festvortrag “dass die donauschwäbsche Organisationen zusammenfinden müssen” 70 Jahre Patenschaft des Landes Baden-Württemberg über die Volksgruppe der Donauschwaben” hielt Dr. habil. Mathias Beer (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen.

Der Vortrag gliederte sich in 5 Themenbereiche auf: Ereignis und Erinnerung; Die Planungen für einen Tag der Donauschwaben; Der erste Tag der Donauschwaben 1954 und die Patenschaftsübernahme; Die Patenschaft und deren Wirkung; Die noch unerfüllte Erwartung an die Patenschaft.

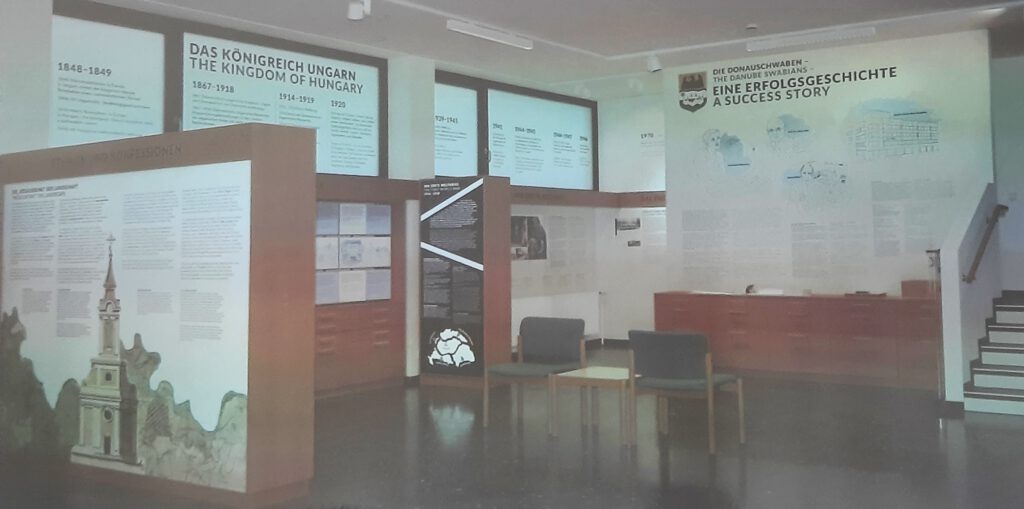

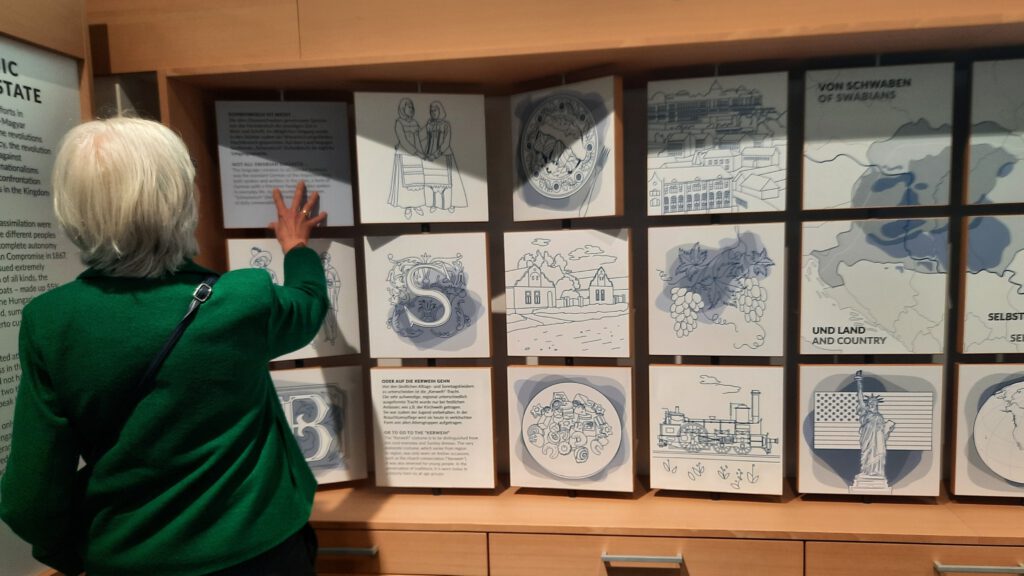

Eine Einführung in die neue Ausstellung machte Dr. Hertha Schwarz (2. stv. Vorsitzende des Hauses der Donauschwaben e. V.).

Dr. Hertha Schwarz beschrieb den Aufbau der Ausstellung. Die Expo wurde so konzipiert, dass auch die nachfolgenden Generationen über die Herkunft und das Leben der Donauschwaben einen guten Einblick erhalten und somit je mehr Wissen auf den Weg mitnehmen können.

Die Ausstellung weckte großes Interesse bei den Anwesenden an diesem Wochenende.

Musikalische Umrahmung

Musikalische Intermezzi umrahmten den Festakt. Musikstücke wie “Klaviertrio in D-Mol, Andante espressivo” von F. Mendelssohn Bartholdy, Brahms “Ungarischer Tanz in D-Dur Vivace oder van Beethovens “Klaviertrio in C-Moll Menuetto-Trio und nicht zuletzt Haydens “Klaviertrio in G-Dur Rondo” verliehen dem Festakt einen zusätzlichen Glanz.

Katja Rhode-Paulisch, Violine

Lisa Wohlfarth, Violoncello

Albertina Song, Klavier

Empfang im Saal Batschka

Nach dem sehr schön veranstalteten Festakt im Raum “Banat” (der größte Saal des Hauses) wurden alle Gäste in den Saal “Batschka” gebeten. Die Donauschwaben, egal, von wo ihre Wurzeln stammen, tauschten sich intensiv aus. Man konnte deutlich einen hervorragenden Zusammenhalt erkennen.

Die Donauschwaben

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns etablierte sich in Österreich und Deutschland der Begriff DONAUSCHWABEN als Sammelbezeichnung für die in Südosteuropa lebenden Deutschen. Dieser Umstand spiegelt sich in der ungarischen, serbischen und rumänischen Sprache wider. Jeder diesen Sprachen kennt jeweils zwei Bezeichnungen für sie: Deutsche und Schwaben – németec, nemci, germani, nemţii und svábok, švabe, șvabi.

In den 1930er-Jahren wurde “Donauschwaben” als Sammelbegriff von der Bezeichnung “Volksdeutsche” verdrängt. In der Nachkriegszeit in Deutschland und Österreich wieder aufgegriffen, hat sich die Bezeichnung DONAUSCHWABEN heute als Oberbegriff für die aus Südosteuropa stammenden Deutschen etabliert.

***

Samstag, den 10. Mai 2025

Forschungstagung über religiöse Identität und kirchliche Netzwerke

Das St. Gerhards-Werk Stuttgart lud für den 10. Mai zu einer Forschungstagung über religiöse Identität und kirchliche Netzwerke der deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa ein. Gemeinsam mit dem Institut für Kirchen und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa veranstaltete das St. Gerhards-Werk die wissenschaftliche Tagung im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen.

Unter dem Titel „Religiöses Leben zwischen den beiden Weltkriegen“ rückte die Veranstaltung die Rolle der Kirche im gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben deutscher Minderheiten in den Fokus.

Im Zentrum der Tagung standen acht Fachvorträge internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unterschiedliche Facetten des religiösen Lebens in der Zwischenkriegszeit beleuchteten.

Mehrere Banater Schwaben nahmen an der äußerst interessanten Kulturtagung teil, u. a. auch der Bundesvorsitzende der Banater Landsmannschaft Peter-Dietmar Leber sowie der Vorsitzende der Landsmannschaft der Donauschwaben Jürgen Harich.

Die Tagung startete um 9 Uhr und endete um 17:30 Uhr.

Das Christentum in den konfessionell geprägten Kirchen spielte in der Geschichte der Donauschwaben als Minderheit von ihrer Ansiedlung im ausgehenden 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart eine gesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle. Die geistlichen Amtsträger verstanden sich als Mittler innerhalb der Dorfgemeinschaft, als Vermittlungsinstanz gegenüber dem Staat sowie als Lehrer und Erzieher der Gläubigen.

Nach dem Ersten Weltkrieg agierten besonders in Rumänien und Jugoslawien die Kirchen als eine Deutungsinstanz für den Umbildungsprozess. Den Ein- und Auswirkungen auf die deutschsprachigen Katholiken der südosteuropäischen Länder in der Zwischenkriegszeit gingen die Forscherinnen und Forscher aus Rumänien, Ungarn und Serbien an diesem Wochenende gezielt nach.

Prof. Dr. Rainer Bendel aus Stuttgart begrüßte die Referenten und die Teilnehmer dieser Tagung. Die Moderation hatte Robert Pech aus Leipzig inne.

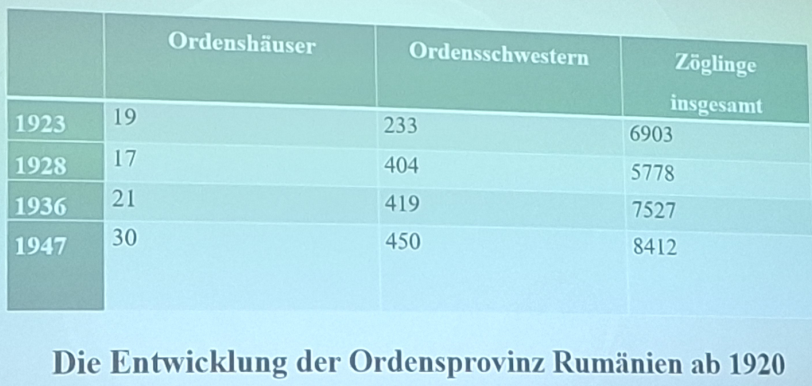

Dr. Claudiu Călin,

Diözesanarchivar in Temeswar,

analysierte die Rolle von Orden und

Kongregationen im Bistum Temeswar in der Zeitspanne 1923–1948.

Sein Vortrag stieß besonders bei den anwesenden Banatern auf großes Interesse.

Zunächst führte Dr. Călin in die Neuanfänge des Temeswarer Bistums nach dem Großen Krieg ein. Nachher schilderte er die Tätigkeiten der Orden und Kongregationen im Bistum Temeswar von 1923 bis 1948. Dabei erwähnte er u. a. die Minoriten in Arad, die Franziskaner mit ihrem Kloster Maria Radna, die Barmherzigen Brüder etc. Die Piaristen wirkten eine lange Zeit im Banat. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen sie nur schwer der rumänischen Anordnung aus Klausenburg in einem Großrumänien nach. Die Salvatorianer wirken auch heute noch erfolgreich in Temeswar. Dr. Călin hob die Verdienste der Schwester Hildegardis Wulff hervor.

Sehr erstaunend, man gründete in jener Zeit sogar Wallfahrtsvereine, die nach Radna pilgerten. Auch Benefizkonzerte wurden abgehalten – zum Beispiel im Jahr 1944.

Die ADZ-Redakteurin Dr. Raluca Nelepcu referierte über „Schule, Glaube, Gemeinschaft: Die Armen Schulschwestern als Bildungswegweiser im 20. Jahrhundert“.

Sie konnte mit ihrem Vortrag die Banater Anwesenden regelrecht begeistern, da mehrere Banater Schwäbinnen diese Bildungsstätte einst besuchten.

1858 holte Bischof Alexander Csajághy den Orden der Armen Schwestern ins Banat. Es ist die erste konfessionelle deutsche Schule für Mädchen in dieser Region.

Nach dem I. Weltkrieg: Von den insgesamt 32 Ordenshäusern verblieben 19 in Rumänien, davon 7 in Temeswar. Im rumänischen Banat gab es noch Klosterschulen in Perjamosch, Lippa, Lugosch, Tschakowa, Detta, Neuarad, Großsanktnikolaus und Orzydorf. Dr. Raluca Nelepcu berichtete von den Notre-Dame- Schulen in der Zwischenkriegszeit.

Nach dem I. Weltkrieg gab es große Hindernisse im rumänischen Banat. Dabei setzte sich der “Schwabenbischof” Augustin Pacha vehement ein.

Dr. habil. Krisztina Frauhammer (Theologische Fakultät der Ferenc-Gál Universität, Segedin/Szeged) beleuchtete die Feminisierung der Religion in Ungarn zwischen den Weltkriegen unter Berücksichtigung deutscher Einflüsse.

Dr. András Grósz (Archivar, Budapest) untersuchte in seinem Beitrag „Quieta non movere“ die katholische Seelsorge bei den Ungarndeutschen in den 1920er Jahren.

Viktória Muka, Doktorandin an der András sy-Universität Budapest, widmete sich dem Thema „Prozesse, Netzwerke, Akteurinnen (und Akteure) – Blumenteppiche zu Fronleichnam im Ofner Bergland und darüber hinaus“.

Dr. Melinda Marinka vom Institut für Ethnografie und Musikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Universität Debrezin referierte online über das kulturelle und religiöse Leben der Zwischenkriegszeit in einigen Gemeinden der Kulturregion Nordostungarn.

Prof. Nándor Birher (Katholische Péter-Pázmány-Universität, Budapest) stellte Serédi Jusztinián – den Schöpfer des Codex Iuris Canonici – und die Rolle der Deutschen in „Rest-Ungarn“ in den Mittelpunkt seines Vortrags.

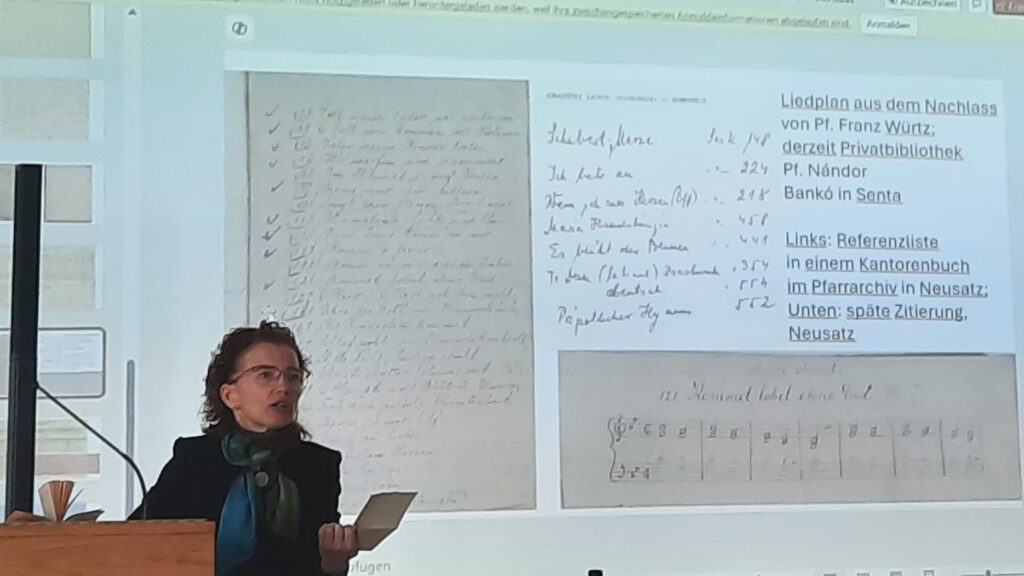

Dr. Réka Miklós (Referentin für Gregorianik im Evangelischen Kloster Schwanberg) sprach als letzte Referentin über das deutschsprachige Gebet- und Gesangbuch „Laudate Dominum – Lobet den Herrn“ (1925) von Jakob Leh und dessen Bedeutung in der Batschka.

Dr. Réka Miklós ist eine gebürtige Szeklerin und hat ihre Heimat in der Batschka gefunden, “wo Himmel und Erde sich küssen”, so Frau Miklós.

Dr. Réka Miklós beim Referieren, und die sich auch heuer wieder ans Klavier setzte, um sich der Kirchenmusik aus der Vergangenheit zu widmen.

Die lehrreich interessante Kulturtagung schloss am Spätnachmittag mit einer erfreulichen Ankündigung für den 22. November dieses Jahres durch Prof. Dr. Rainer Bendel. Da soll die angekündigte Tagung mit Hilfe der Forscherinnen und Forscher überblicksartig anhand konkreter Beispiele das kirchliche Leben der Donauschwaben in den Blick nehmen, und zwar in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1990er Jahre.

Auf dem Foto von links nach rechts: Robert Pech, Dr. András Grósz, Viktória Muka, Dr. habil. Krisztina Frauhammer, Dr. Raluca Nelepcu, Dr. Réka Miklós, Prof. Nándor Birher, Dr. Claudiu Călin und Prof. Dr. Rainer Bendel

Alle Fotos stammen von Johann Janzer (HOG Sanktandres)