Die österliche Zeit in Sanktandres aus den 50er bis 80er-Jahren

Wenn der lang ersehnte Lenz mit viel Sonnenschein die Bewohner unserer Ortschaft streichelte, wenn die Schwalben und Störche – die zahlreichen Zugvögel – wieder heimkehrten, wenn die Arbeiten in den Gärten Einzug hielten, wenn die Andreser mit „Stritzl“ (Baukalk) ihre Häuser farbenprächtig tünchten… dann freuten die Kinder sich zunächst mal auf den Schwarzen Hasen der am Schwarzen Sonntag zwei Wochen vor Ostersonntag sich verstohlen im Garten zeigte und gekochte weiße Eier in das schön hergerichtete Nest legte. Jetzt standen die Osterfeiertage vor der Tür.

An Palmsonntag brachte der Palmhase mit Zwiebelschalen gefärbte Eier.

Für die gesamten Ortsbewohner zeichnete sich bereits am Palmsonntag eine österliche Vorankündigung ab. Viele Gläubigen gingen mit „Palmkätzcher“ zur Kirche, wo sie bei einer Prozession ihre Palmsträucher und ihre gebundenen Weidenkränzchen segnen ließen. An jenem Sonntag führte der Kirchenchor majestätisch den Leidensweg Jesu Christi (Passion) auf.

Die daraufhin folgende Karwoche hatte bemerkenswerte Vorgaben:

Am Gründonnerstag gehörte Spinat mit Spiegeleiern auf den gedeckten Tisch.

Ebenfalls am Gründonnerstag, um sieben Uhr abends, wenn die Glocken zum alltäglichen Abendgebet ansteuerten, warteten bereits die Knaben mit ihren „Rätsche“ (Ratschen) auf das Verstummen des Geläutes. Man munkelte, dass die Glocken sich nun für drei Tage in Rom aufhielten. Auf einzelnen Gassen aufgegliedert, übernahmen dann die Schulbuben das Verkünden von christlichen Anordnungen. Die Buben zogen von Haus zu Haus, drehten tatkräftig ihre Holzknarren und verkündeten zum Beispiel am Abend: „Wir rätschen zum Abendmahl, fallet nieder auf eure Knie und betet ein Vaterunser, drei Ave-Marie-Gebetglock“. Nach jedem abgeschlossenen Ratschergang beteten kniend die „Rätscherpuwe“ in einem Kreis den schmerzhaften Rosenkranz vor. Der Höhepunkt des Ratschens war am Karfreitag am Abend. Da wurde ein regelrechtes Wettlaufen organisiert, wollte doch keine Ratschergruppe der verschiedenen Gassen am Zielort – zum Beispiel in der Andreser Lehmkaul – die Letzt-Angekommenen sein. Es wurde mehr gelaufen als geratscht. Manchmal setzte man clever sogar das „Bezikl“ (Fahrrad) in Bewegung, um ja nicht der Letzte zu sein. Die große Hetzerei wurde belohnt oder auch nicht. Am Nachmittag schon besorgten die eifrigen Buben Brennmaterial. Am Abend nach dem Gebet wurde ein Feuer angezündet und wenn es loderte, mussten die Verlierer des Wettkampfes über die emporsteigenden Flammen springen. Die Ratschen waren mit Papierstreifen geschmückt, die man anzündete und beim Drehen der Knarren einen anschaulich bunten Feuerkreis bildete.

Am Karfreitag war strenges Fasten angesagt. Ganz früher wurde an diesem Tag nichts gegessen. In den späteren Jahren aß man Eier und Milchprodukte oder auch Fisch und Gemüse.

Am Karsamstag bei dem letzten „Rätscherloof“ (Lauf der Ratscher), luden die „Rätscherpuwe“ die Bewohner wieder zum Fleischessen ein, indem sie an jedem Hoftor freundlich gesinnt rufend verkündeten: „Heit Owet kennt`r Speck und Oier esse!“ Am Nachmittag gingen die Buben von Haus zu Haus und baten um ihren wohlverdienten Lohn: „Oh Leit, oh Leit, oh liewe Leit! Mir kumme uf die heilich Oschterzeit. Gebt uns Oier, gebt uns Geld, wie es eirem Herz gefällt. Glick ins Haus, Glick ins Haus, `s Unglick zum Rochfang hinaus! Oschteroier heraus!“ Dieses Anhalten und dieser Spendenaufruf wurden von einer „Pikpalak“ (Holzklöppel) durch ein ständiges „klick-klack, klick-klack“ (Klopfgeräusch) begleitet. Die geschenkten Eier eigneten sich am besten für das Ausbrühen unter einer Glucke. Man flüsterte, sollten gerade aus diesen Eiern die schönsten, die besten und die vielfältigsten Hühner („Plackhälse“ und „Lehhingle“) entstammen.

Am Ostersonntag wurde die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Weil es nun „Alleluja, mit de Fascht is huja“ hieß, stand meistens ein köstlicher Lammbraten auf dem Mittagstisch.

Die Kinder besuchten am Ostersonntag ihre Paten („Pat“ und „God“) und wurden mit „Godesach“ beschenkt. Die Kinder erhielten dabei einen vom Zuckerbäcker aus „Lettzelter“ (Honigkuchenteig) gebackene Hasen sowie weitere herrlich schmeckende Backwerke. Ebenso lagen im Geschenkkorb viele bunte Eier. Natürlich durfte auch die leckere „Vinga-Schokolodi“ zu jener Zeit nicht fehlen.

Besonders familiär war das „Tixe“ (das Anprallen) der bunten Ostereier, die der Hase zuvor sorgfältig ins Nest legte. Die Eltern achteten darauf, dass die Kinder bis zuletzt ein ungebrochenes Ei in der Hand hielten und dann unter sich den Sieger ausmachten. Dabei wurde viel gelacht und die gute Osterstimmung gewaltig erhöht. Schon komisch, dass ein Ei meistens standfest blieb…

Am Weißen Sonntag gingen die Drittklässler zur Erstkommunion, der festlich begangene erste Empfang des Sakraments der heiligen Kommunion. Da trugen die Jungen meist zum ersten Mal einen Anzug und die Mädchen waren ganz in weiß gekleidet. Die Kinder hielten eine wunderschön geschmückte Kerze in der Hand.

Foto: Sanktandres, Erstkommunion 1967

Der Brauch des Spritzens

(Quelle: Radio Temeswar und YouTube)

Einer der am meisten erwarteten Momente der hellen Woche für junge Katholiken ist das Besprengen. Der Pfarrer der größten katholischen Wallfahrtsstätte Westrumäniens, der Päpstlichen Basilika Maria Radna, Andreas Reinholz, erzählt von den ersten Traditionen nach der Auferstehung des Herrn.

“Nach der Auferstehung wird geräucherter Schinken oder Lamm gegessen. Am zweiten Ostertag besprengen die Jungen die Mädchen und Frauen mit Eau de Cologne, damit sie ein Leben und ein schönes Jahr haben”, sagt Pfarrer Andreas Reinholz.

Die Lichtende Woche markiert das Ende der Osterfastenzeit und symbolisiert eine Zeit großer christlicher Feiern, die im Pfingstfest oder in der Herabkunft des Heiligen Geistes ihren Höhepunkt finden.

Ostern in Sanktandres, eine Tradition, die über Jahrzehnte jung wie alt begeisterte und uns Andreser auch heute noch an diese schöne Zeit gerne erinnern lässt.

Ostern heute in der neuen Heimat

Die einst überlieferten Bräuche der österlichen Zeit aus dem Banat gibt es so gut wie nicht mehr. Nur in einigen banat-schwäbischen Familien kommen Einzelszenen unseres Brauchtums noch zum Vorschein. Dafür machen sich nun andere Ostertraditionen bemerkbar, die sich in den sechzehn Bundesländern Deutschlands deutlich unterscheiden.

Karfreitag 2023

Passionskonzert in der Ev. Johanneskirche Sindelfingen.

Stabat Mater von Karl Jenkins. Für sinfonisches Blasorchester bearbeitet von Franco Hänle (2010).

Das Werk schildert ausdrucksstark die Leiden Mutter Gottes beim Anblick ihres gekreuzigten Sohnes.

“Jetzt ist mein Leben nur (ein einziges) Weinen, wie eine Kerze schmilzt, wie eine Flöte, mein Schreien wird zu einem Lied.”

Ausführende:

Chor der Ev. Johanneskirche Sindelfingen, Leitung: Michael Kuhn. Der Chor ist mit ca. 70 Sängerinnen einer der großen Kirchenchöre in der Region. Mit dabei ist auch die Sanktandreserin Heidrun Till, die wiederum den Chor ehemaliger Sanktandreser sindAndres seit 2017 leitet.

Chor der St. Pauluskirche Sindelfingen und Chor in Action der Musikschule Korntal-Münchingen.

Stadtkapelle Sindelfingen (Einstudierung: Timo Kächele)

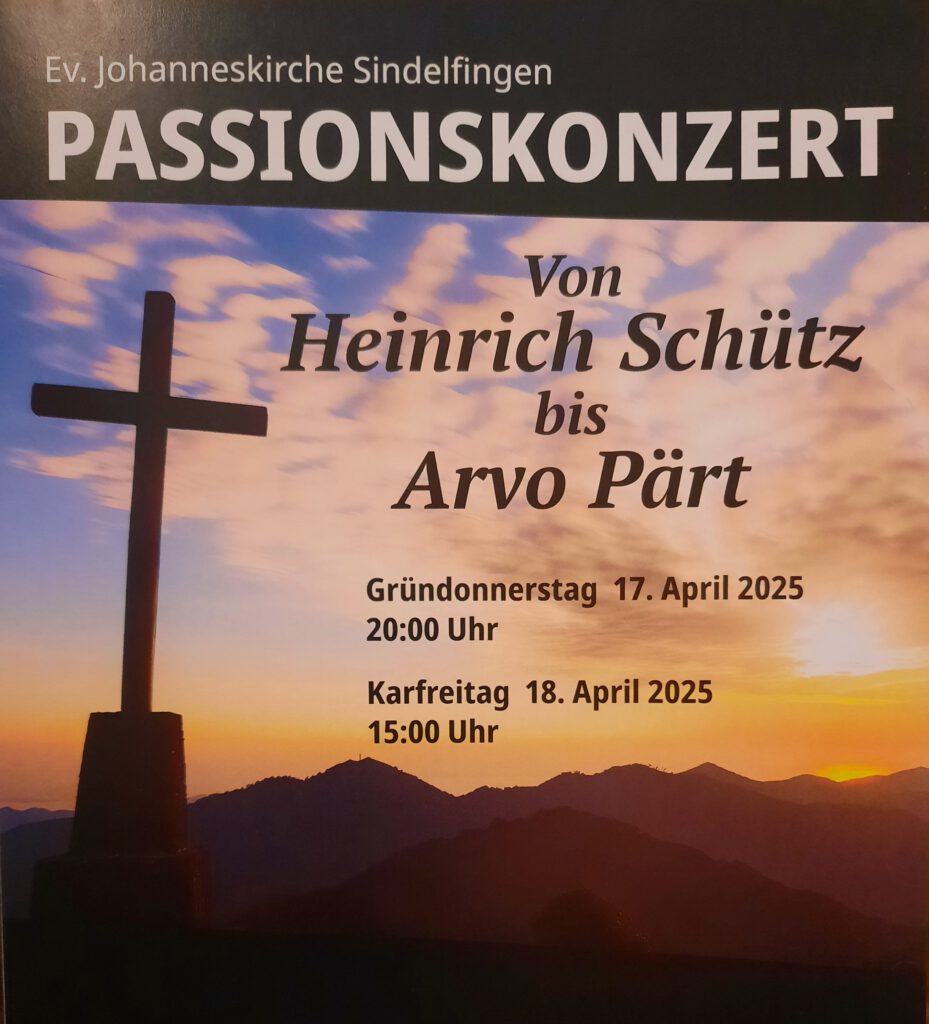

Passionskonzert 2025

Der Chor der Ev. Johanniskirche Sindelfingen und das Streichorchester der Süddeutschen Kammersolisten Stuttgart unter der Leitung von Michael Kuhn, an der Orgel Christoph Ewers und Sopran-Solo Judit Seitter führten das diesjährige Passionskonzert auf. Liturgie: Pfarrerin Karen Schepke.

Programm: Heinrich Schütz: Also hat Gott die Welt geliebt, Giovanni Pergolesi: Arie aus dem “Stabat Mater”, Felix M. Bartholdy: Christe, du Lamm Gottes, Alexander Borodin: Streichquartett Nr.2 D-Dur, Karl Jenkins: Laudamus Te und Agnus Dei, Lars-Erik Larsson: Romanze, Arvo Pärt: Vater unser, Joh. Seb. Bach: “Wir setzen uns mit Tränen nieder” und Gabriel Faure: “In Paradisum”.

BESINNLICHE OSTERN!